"Wahrscheinlich gibt es so viele Übersetzungsansätze wie Übersetzer. Jeder hat seine eigenen Theorien, Vorlieben und Vorgehensweisen; viele – Übersetzer, Lektoren, Kritiker, Leser – haben sogar eigene Wahrheiten, die sie für die allein gültigen halten. Die Wahrheiten des einen müssen aber nicht die Wahrheiten des anderen sein. Nur bei einem Thema sind sich scheinbar alle einig: wir alle wissen, was Das Böse™ ist, das Schlimme, das no-go, was überhaupt niemals nicht geht. Und wenn es uns doch einmal passiert, versehentlich, schämen wir uns in Grund und Boden, und zwar, findet die versammelte Gemeinde, zu Recht. Das Böse™ sind (man stelle sich hier einen langsamen, unheilverkündenden Basslauf vor): Anglizismen. ISABEL BOGDAN hat dazu eine etwas andere Meinung, nämlich: pffft."

Meine neue Kolumne ist da! Und sie hat jetzt, wie man sieht, ein eigenes Logo. Bitte anklicken.

PS: Wenn man hier rechts oben das Grimme-Online-Logo anklickt, kann man dafür stimmen, dass, jetzt nur mal so als Beispiel, das Titel-Magazin den Publikumspreis bekommt. Das macht Ihr doch sicher tägl

... Link (7 Kommentare)

Alan Bennett (Ingo Herzke): Handauflegen

Der Roman beginnt so:

Treacher saß unauffällig im hinteren Teil eines Seitenschiffs und bemerkte dennoch, dass er häufig angeschaut wurde. Er war groß, dünn und trug einen unfreundlich abweisenden Gesichtsausdruck, und wäre dies ein britischer Film aus den Sechzigern, hätte ihn der Schauspieler Raymond Huntley gespielt. Dieser war schon im wirklichen Leben ziemlich unangenehm und hatte sich in Ausübung seiner Kunst auf die Darstellung schlechtgelaunter Geschäftsleute und wichtigtuerischer Beamter spezialisiert.

Treacher ist nicht der einzige, der da in der Kirchenbank sitzt, die Kirche füllt sich mit immer mehr Prominenten, von hochrangigen Politikern über Banker bis hin zu Schauspielern und Fernsehsternchen. Sie alle sind zum Gedenkgottesdienst für Clive gekommen, der im zarten Alter von 34 Jahren gestorben ist. Niemand weiß, woran, aber man macht sich so seine Gedanken. Clive war Masseur, er hat die Reichen und Schönen massiert, und ihnen – je nach Bedarf und mit größter Diskretion – nicht nur die Hand aufgelegt. Alle sind erstaunt, dass so viele andere Prominente da sind, dass überhaupt so viele Leute da sind, sie alle dachten, sie gehören zu einem exklusiven, kleinen Kreis. Die Trauer um Clive ist bei den meisten weniger eine Trauer um Clive, als vielmehr die Angst davor, dass er ihnen etwas Unliebsames hinterlassen haben könnte. Und so rutscht die versammelte Upper Class auf den Bänken hin und her, während der Gottesdienst unter Anleitung von Pater Jolliffe seinen Lauf nimmt. Pater Jolliffe kannte Clive übrigens auch und wird, wie alle anderen Anwesenden, durch verschiedene Enthüllungen im Laufe des Gottesdienstes gehörig durch seine Gefühlswelt geschleudert.

Alan Bennett bezaubert hier wieder mal (wie schon in der Souveränen Leserin und Così fan tutte) mit seinem extrem britischen Humor, mit diesem feinen Ironieteppich, der der ganzen Geschichte zugrunde liegt; er nimmt Ängste und Befindlichkeiten aufs Korn und nimmt sie erstaunlicherweise gerade durch Unernst und Überdrehtheit ernst. Und auch dieser Bennett hier ist ebenso kurz wie die beiden anderen, keine 100 Seiten. Wer einfach mal was Kleines, Leichtes, unglaublich Charmantes, aber keineswegs Dummes lesen möchte: Alan Bennett. Dieser hier ist vielleicht der Lustigste von den dreien, die ich bislang gelesen habe. Ich liebe sie alle drei.

Bennett steht im Regal zwischen Benn und Bergengrün.

... Link (1 Kommentar)

5 Eier

1 Prise Salz

200 gr Zucker

etwas Zitronensaft

250 gr gemahlene Haselnüsse

250 gr fein geriebene Möhren

75 gr Mehl

1 Päckchen Backpulver

Backofen auf 175° vorheizen.

Eier trennen. Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen.

Eigelb mit Zucker schaumig rühren, Möhren, Haselnüsse und Zitronensaft zugeben. Mehl mit Backpulver mischen und unter die Masse rühren. Vorsichtig den Eischnee unterheben. Alles in eine runde Springform, 60 Min. bei 175°C backen.

Kuvertüre drüber.

... Link (0 Kommentare)

hat man nichts zu bloggen. Oder hat, um es etwas dramatischer auszudrücken, eine Kreativitätskrise. Mir fällt nichts ein, ich könnte natürlich mehr vom Urlaub erzählen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass das mir gehört, ich muss ja nicht alles hier reinschreiben. Andererseits weiß ich auch, dass ich es eh vergesse, wenn ich es nicht aufschreibe. Ach, egal.

Ich sitze an der Fahne des Fleischbuchs (wollt Ihr noch was über Fleisch wissen?), danach fange ich mit einem neuen Roman an. In Wahrheit sitze ich allerdings gar nicht an der Fahne, sondern an der neuen Kolumne, die am Montag erscheint und immer noch nicht fertig ist.

Heute war ich mit der zauberhaften Lisa, deren wundervolles Buch ihr hoffentlich alle gelesen und verschenkt und bejubelt habt, mittagessen, zum Abschied sozusagen, weil sie, kaum in Hamburg angekommen, nach Berlin zurückzieht. Sehr schade, ich hätte gern noch mehr von ihr gehabt.

Das Wetter ist so mittel, könnte wärmer sein.

Und so müsst Ihr, weil mir nichts anderes einfällt, morgen oder übermorgen schon wieder mit einem Bucheintrag rechnen. Aber immerhin: es wird ein begeisterter sein. (Gleich mal vormerken: Alan Bennett, Handauflegen. (Genau, das ist der mit der souveränen Leserin.))

... Link (3 Kommentare)

Gerbrand Bakker (Andreas Ecke): Juni

Der Roman beginnt so:

„Gleich kommt Slootdorp“, sagte der Chauffeur. „Dort übernimmt sie ein neuer Bürgermeister“.

Sie schaut hinaus. Rechts und links breite Streifen Weide- und Ackerland, deren Ende nicht zu sehen ist. Hier und da ein klobiger Bauernhof mit rotem Ziegeldach. Zum Glück regnet es nicht. Rechts wird die Sicht teilweise von C.E.B. Roëll versperrt, die in ihren Papieren liest; bestimmt irgend etwas über das Dorf, zu dem sie unterwegs sind. Sie zieht die Handschuhe aus, legt sie sich auf den Schoß und klappt den Aschenbecher auf. Roëll seufzt. Einfach ignorieren. Noch nicht einmal das halbe Pensum, und es kommt ihr so vor, als wäre schon viel mehr als die Hälfte des Tages vorbei.“

Im Juni 1969 besucht die niederländische Königin Juliana das Dorf. Alle sind darauf vorbereitet, die Häuser sind geschmückt, Kinder überreichen Blumen und winken mit Fähnchen, die Volkstanzgruppe tritt auf, und so weiter. Für alle ist es aufregend, außer für die Königin, die macht das nämlich dauernd.

Ungefähr vierzig Jahre später sind die Kinder, die damals gewunken haben, die die Blumen überreicht oder den Königinnenbesuch geschwänzt haben, erwachsen und haben selbst Kinder, und die damaligen Erwachsenen sind alt. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht die Familie Kaan: Oma Anna Kaan, die sich gelegentlich mit einer Flasche Eierlikör und ihrem Herzeleid auf den Heuboden verzieht und erst nach einer Weile wieder herunterkommt. Ihr Mann Zeeger, der auch nicht weiß, was er tun soll. Sohn Klaas, der den Hof verkommen lässt, seine Brüder Jan und Johan, die ebenfalls ihr Päcklein zu tragen haben, und Dieke, die fünfjährige Enkelin, die sich vieles nicht erklären kann. Und diverse andere Dorfbewohner, die durch verschiedenste Vorkommnisse, von denen viele mehr oder weniger mit dem Besuch der Königin zusammenhängen, mit den Kaans verbunden sind. Allesamt sehr eindrückliche Charaktere, alle sehr plausibel, alle mit ihren Macken und Verletzungen.

Die Geschichte entblättert sich, indem Bakker in kurzen Kapiteln mal dieser, mal jener Figur folgt; alles findet an einem einzigen Tag im Juni statt, rückblickend auch am Tag des Königinnenbesuchs vor fast vierzig Jahren. Dauernd gehen Dinge kaputt, und es wird viel Radio gehört.

Ein paar Themen kehren wieder, die Bakker schon in Oben ist es still behandelt hat, auch die Stimmung ist ähnlich; aber es ist doch ein sehr neues, sehr anderes Buch, und es ist ebenso wunderbar. (Und ebenso wunderbar übersetzt von Andreas Ecke.) Extrem lakonisch, im Klappentext steht „so wortkarg wie wortstark“, das trifft es sehr gut.

Was mir auch gefällt: dass am Ende nicht alles gelöst ist. Es werden alle weiter an ihrem Päckchen zu tragen haben, es hat nur einige Verschiebungen gegeben. Und ein paar Enden hängen noch lose herum. Aber wir brauchen auch gar nicht zu wissen, wie diese Geschichten weitergehen. Die Figuren sind uns für eine Weile nahe gekommen, und jetzt verlassen wir sie wieder. Großartiges Buch, lesen!

Im Regal hat Gerbrand Bakker prominente Nachbarn, nämlich Nicholson Baker und Honoré de Balzac.

... Link (6 Kommentare)

Paul Torday (Thomas Stegers): Charlie Summers

Der Roman beginnt so:

Das Geld kam aus dem Nichts. In den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts wurde die Welt wie nie zuvor von Geld überschwemmt. Die Zeitungen sprachen von einem „Chash-Tsunami“, mit einer Begeisterung, die jedes Urteilsvermögen vermissen ließ. Aber das war bezeichnend für die Situation, wie sie sich für uns im Geldgeschäft damals darstellte. Investmentbanken, Hedgefonds, Prime Broker, Hypothekengeber, Privatkundenbanken: Alle warfen mit Geld nur so um sich.

Irgendwo in diesem Riesengeschäft mit dem Geld befindet sich Hector Chetwode-Talbot, genannt Eck. Er versteht nicht wirklich etwas vom Geldgeschäft, lernt aber gerade genug, um seinen reichen Freunden so weit den Mund wässrig zu machen, dass sie in den Hedgefonds seines Chefs Bilbo investieren. Es ist sein Job, neue Kunden zu akquirieren, und da er aus entsprechenden Kreisen stammt, reichlich Leute kennt und mit Messer und Gabel essen kann, ist er ein guter Mann für diesen Job und verdient gutes Geld. Seine Freunde legen ihr Geld bei Bilbo an, unter anderem sein alter Freund Henry Newark.

Eck und Henry lernen eines Tages Charlie Summers kennen, einen Kleingauner, der mit immer neuen Geschäftsideen immer wieder scheitert und sich mehr schlecht als recht durchs Leben schlägt. Immer wieder taucht er in Henrys oder Ecks Nähe auf, mal zufällig, mal absichtlich, immer pleite. Wer ihm Geld leiht, bekommt es ziemlich sicher nicht zurück. Naja, und wie die Sache mit dem großen Geld und den riskanten Anlagen und den Hedgefonds und den faulen Immobilienkrediten ausgeht, ist ja bekannt.

Das Buch war mir angepriesen worden als Gesellschaftssatire, als hochkomische Beschreibung der englischen besseren Gesellschaft, der Finanzkrise und so weiter. Nun gut, es ist schon alles ungeheuer britisch, das macht Spaß, und deswegen habe ich es wohl zu Ende gelesen. Ansonsten fand ich es irgendwie mittel. Also, tatsächlich nicht schlecht, aber es reißt mich auch nicht vom Hocker. Und dann am Ende, als ich hoffte, das Ende könnte es noch rausreißen: leider verspielt. Vorher schon einen Dreh zu viel reingebracht, und dann am Schluss viel zu dick aufgetragen. Mochte ich nicht. Fazit: *achselzuck* Kann man schon gut lesen. Muss man aber nicht unbedingt. Ganz nett, wenn man sowieso gerade in Großbritannien ist.

Paul Torday bekommt einen Regalplatz zwischen Friedrich Torberg und Sue Townsend.

... Link (3 Kommentare)

Ich war laufen. Jetzt sitze ich frisch geduscht draußen und schaue auf die Wiese. Irgendwo im Hintergrund grasen Schafe. Die Sonne scheint, der Bach rauscht, die Vögel zwitschern. Ein Schmetterling flattert über den Rasen, ich sehe ihm nach. Lucy, der schmusebedürftigste Hund der Welt, kommt und legt mir die Schnauze auf den Schoß. Ich kraule ihr den Kopf. Zwei Schwalben fliegen in rasanten Kapriolen über die Wiese. Hinten ruft ein Lämmchen nach seiner Mutter. Der beste Ehemann von allen zupft leise auf seiner neuen Tenor-Gitarre. Es ist sehr warm in der Sonne. Wenn ich in den letzten Wochen jemandem erzählt habe, dass wir nach Schottland fahren, war die Reaktion immer dieselbe: Das Wetter! „Aber schlimmer als hier kann es dort ja auch nicht werden“, hieß es dann meist. Wir hätten Sonnenmilch einpacken sollen. Ich lese, der Bach rauscht, ein Pfau schreit. Lucy stupst mich an, ich soll weiterkraulen. Irgendwo schnattert die Gans. Ich esse noch einen Keks (McVities Chocolate Covered Digestives). J. kommt, drückt mir eine Hängematte in die Hand und zeigt auf einen Baum. Da drin hängen zwei Karabiner, sagt sie, es ist der beste Platz der Welt. Ich bin dann mal weg.

... Link (2 Kommentare)

Die Wachgans. Begrüßt uns, als wir aus dem Auto steigen, mit lautem Geschnatter. Regt sich furchtbar auf, kommt mit vorgestrecktem Hals auf uns zu, regt sich aber auch irgendwann wieder ab. Scheißt unfassbare Mengen.

Begrüßung Nummer zwei: Lucy. Eine ältere Dame, die am liebsten vierundzwanzig Stunden am Tag gestreichelt würde. Sie flippt fast aus, als wir ankommen, springt an uns hoch, wedelt mit dem Schwanz, ach was, mit dem kompletten Hinterteil, leckt uns die Hände, kaut an unseren Ärmeln, man befürchtet, sie bekommt bald einen Herzinfarkt vor lauter Freude. Zum Thema „guter Wachhund“ sagt J.: „She’d probably lick anyone to death.“

Einer der Pfauen ist mal verrückt geworden und hat blaue Autos attackiert, weil er sie für Konkurrenten hielt. Er soll einigen Wagen ernsthafte Lackschäden zugefügt haben. Diese Dame hier ist natürlich eine Dame und tut so was nicht. Die Schreie der Pfauen klingen irgendwie nach Urwald.

Ich sehe irgendetwas auf einer Wiese sich bewegen, kann es aber nicht erkennen; ich zoome es heran, so gut es geht. Ich nehme an, das ist ein Fasanen-Weibchen mit Jungen.

Scump, Kutschpferd, ist hier schon mal zu sehen. Inzwischen hat auch seine jüngere Schwester Sinead das Kutschenziehen gelernt, man kann jetzt zweispännig fahren. Oclas ist die Chefin der Truppe und eigentlich ein Reitpferd, wenn sie denn jemand reiten würde.

Überall sind Schafe mit ihren Lämmern, klar. Die Lämmer sind teils noch ganz klein. Sie tollen herum, springen plötzlich hoch, dass einem unwillkürlich Vokabeln wie „Rasselbande“ und „die kleinen Racker“ einfallen. Fast hört man sie rufen: „Guck mal, Mama, wie hoch ich springen kann!“ und „der hat mich geschubst!“ Und wie sich das für so kleine Rabauken gehört, haben sie Flicken auf den Knien. Leider haben Mütter wie Kinder Angst vor uns und hauen immer ab, wenn ich mit der Kamera komme.

Es war ein langer und harter Winter, so hart und kalt, dass die Kaninchen, diese unfassbaren Mengen von Kaninchen, nichts mehr zu fressen gefunden haben und die Rinde der alten Bäume abknabbern mussten.

Das ist ein altes Bild vom vorletzten Jahr. Die Alpakas wurden in der Zwischenzeit auf eine andere Weide umgesiedelt, wo sie reichlich Eichenblätter gefressen haben. Sie sind im Abstand von zwei Wochen beide gestorben; vermutlich wegen der Eichenblätter.

In weiteren Rollen:

Rehe, Eichelhäher, Specht, Kormorane, Reiher, Krähen, reichlich Gezwitscher.

(Keine Ahnung, was mit den Bildern los ist. Diesmal habe ich sie vorher verkleinert, sie sehen okay aus, nur hier im Blog nicht. Betrifft auch alte Bilder, zum Beispiel die verlinkten, die sahen auch schon mal besser aus. Seltsam.)

... Link (1 Kommentar)

Tilman Rammstedt: Der Kaiser von China

Der Roman beginnt so:

Dass mein Großvater zu dem Zeitpunkt, als mich seine vorletzte Postkarte erreichte, bereits tot war, konnte ich nicht wissen. Ich hatte sie ungelesen beiseite gelegt, so wie ich auch die vorangegangenen Postkarten beiseitegelegt hatte. Gemeinsam mit den Rechnungen und Wurfsendungen, zwischen denen sie fast täglich lauerten, bildeten sie unter dem Schreibtisch einen immer waghalsigeren Stapel, den ich mit einer alten Zeitung abdeckte, auch wenn das wenig half, ich wusste schließlich, was sich darunter verbrarg.

Hurra! Was für ein sensationell beknacktes Buch! Bisher war alles, was ich von Tilman Rammstedt gelesen habe – nämlich alle Bücher, die er sonst noch veröffentlicht hat: Erledigungen vor der Feier und Wir bleiben in der Nähe – wahnsinnig klug und so, dass man am liebsten dauernd alles zitiert hätte. Und immer lag irgendwo unten drunter so ein grandioser Humor, der nie dumme Witze machte, sondern nur hier und da aufschien und eine Art Humus für all die klugen Gedanken bildete. Und jetzt kommt ebendieser Tilman Rammstedt daher und ist einfach mal hemmungslos albern. Ohne in dumpfen Schenkelklopferhumor zu verfallen, natürlich.

Keith Stapperpfennig hat ein paar Probleme. Er und seine vier Geschwister sind bei ihrem Großvater aufgewachsen, der den Kindern andauernd neue, immer jüngere Großmütter vorstellt. Bis Keith als junger Erwachsener seinem Großvater eine dieser Freundinnen, Franziska, ausspannt (Problem Nummer eins).

Etwa zur selben Zeit hat der Großvater einen runden Geburtstag, und die Kinder schenken ihm gemeinsam eine Reise an ein Ziel seiner Wahl. Der Großvater sucht sich China aus, und sein Lieblingsenkel Keith muss mit. Der allerdings hält die Idee für vollkommen bescheuert und sitzt am Ende unter dem Schreibtisch (Problem zwei), während sein Großvater tot in einem Kühlfach im Westerwald liegt (Problem drei) und die Geschwister glauben, die beiden seien gemeinsam in China (Problem vier). Am Ende spielt allerdings doch die Hälfte des Buchs in China, obwohl niemand dorthin gereist ist. Als Leser lernt man dabei die erstaunlichsten Dinge über China – man weiß ja beispielsweise, dass schon die alten Chinesen ganz viele Dinge kannten, die bei uns erst viel später auftauchten, aber dass auch der Pullunder eins dieser Dinge ist, war mir dann doch neu.

Nach zwei wirklich klugen, sehr literarischen und von der Kritik gefeierten Büchern einfach so eine Albernheit rauszuhauen (die natürlich auch klug ist): das muss man sich erst mal trauen. Lieber Tilman Rammstedt, wenn ich nicht ohnehin schon ehrfürchtig vor Dir im Staub läge, dann spätestens jetzt. Meine Verehrung.

Rammstedt steht im Regal zwischen François Rabelais und Fabrizia Ramondino.

UPDATE: Katy hat es auch gelesen und gemocht.

Und Tilman Rammstedt hat Max Frisch gelesen und nicht gemocht. Hihi.

... Link (0 Kommentare)

Jippie! Champagner! TITEL Kulturmagazin (genau: das ist das, in dem auch meine Kolumne erscheint) ist für den Grimme Online Award nominiert! Herzlichen Glückwunsch an alle Kollegen! Prost!

Mit dem Grimme Online Award zeichnet das Adolf-Grimme-Institut seit 2001 qualitativ hochwertige Websites aus. In vier Kategorien werden insgesamt maximal acht Preise vergeben. Das Titel-Magazin ist in der Kategorie "Information" nominiert.

Desweiteren gratuliere ich ganz herzlich drei gerngelesenen Bloggern, die ebenfalls nominiert sind, nämlich Herrn Paulsen von Nutriculinary, Smilla Dankert von anders-anziehen und Alexander Görsdorf von Not quite like Beethoven. Ich freu mich für Euch! Und für uns!

Alle Nominierungen im Überblick sind hier zu sehen. Die Preisträger werden am 30. Juni verkündet.

Und neben den Preisen der Jury gibt es auch einen Publikumspreis: Auf der Website von TV SPIELFILM kann jeder Internetnutzer für seinen Favoriten unter den Nominierungen abstimmen. Ich hätte da so ein-zwei Vorschläge, wo Ihr klicken könnt. Jeder Teilnehmer hat drei Stimmen.

Sagte ich schon: Hurra? Hurra!

... Link (8 Kommentare)

Wer zu Hause arbeitet, kann jeden Morgen ausschlafen. Und überhaupt den ganzen Tag tun und lassen, was er will. Strenggenommen arbeiten Freiberufler eigentlich gar nicht. ISABEL BOGDAN führt ein Lotterleben.

Meine neue Kolumne im Titel-Magazin ist erschienen! Bitte aufs Logo klicken.

... Link (4 Kommentare)

was soll ich eigentlich von einer Body Lotion halten, auf der steht, man solle sie nicht im Gesicht anwenden und sich nach dem Eincremen die Hände waschen? Soll ich glauben, dass die für meine restliche Haut gut ist?

Och, ich frag nur so,

Eure Isa

... Link (4 Kommentare)

Ralf Rothmann: Feuer brennt nicht

Der Roman beginnt so:

Wie alltäglich oder unbedeutend die Reise auch sein mag, wie trist der Bahnhof und wie voll das Abteil mit den lärmenden Kindern, den ungelenk sich abmühenden Kofferträgern und den Keuchenden, die es gerade noch geschafft haben: Wenn alle Ansagen gemacht und alle Türen geschlossen sind und jeder auf das Anrucken des Zuges wartet, gibt es nicht selten einen Moment der Stille, der mehr zu meinen scheint als das unausgesprochene „Endlich!“ oder die Entfernungen zwischen hier und da, der einem wie ein geheimnisvolles Innehalten vorkommt, ein Atemholen der Zukunft, und die meisten Menschen, selbst die misslaunigen oder ungeduldigen, einen Herzschlag lang demütig aussehen lässt.

In dem Zug sitzen Wolf und Alina, sie fahren raus aus Berlin, nach Friedrichshagen, sie ziehen nämlich aufs Land. In Kreuzberg ist es nicht mehr auszuhalten, und am Stadtrand ist alles anders, da ist noch Osten, es gibt Natur und spießige Nachbarn. Wolf ist Schriftsteller und mehr als zehn Jahre älter als Alina; sie studiert Germanistik und Theaterwissenschaften* und unterrichtet später Deutsch als Fremdsprache. Die beiden sind zwar schon ewig ein Paar, wohnen nun aber zum ersten Mal zusammen, was natürlich einige Schwierigkeiten mit sich bringt. Und dann taucht Charlotte auf, eine verflossene Geliebte von Wolf.

Es passiert nicht sehr viel, aber das muss es ja auch nicht, solange die Sprache stimmt. Die Sprache ist poetisch, es gibt auch wunderbare Sexszenen, aber irgendwann schleicht sich ein ungutes Gefühl ein. Zunehmend vermischen sich beim Lesen Wolf und Ralf, der Autor, die Gefahr besteht ja sowieso, wenn der Protagonist Schriftsteller ist. Beziehungsweise ich bin dann meist schon von Anfang an ein wenig ungehalten, es drängt sich einfach der Verdacht auf, dass da einer über sich selbst schreibt. Was nicht grundsätzlich schlecht sein muss, aber. Fürchterlich wird es an Stellen wie zum Beispiel der, wo ein unglaublicher Zufall passiert, und er schreibt:

In einem Text würde er so ein Zusammentreffen niemals zulassen, weil es nicht glaubwürdig und die Schicksalhaftigkeit des Augenblicks zu offensichtlich wäre.

Weia. Entweder man schreibt eine solche Schicksalsbegegnung rein oder nicht. Aber reinschreiben und sich gleich dafür entschuldigen, muss nun wirklich nicht sein.

Die anfangs als poetisch empfundene Sprache kommt mir außerdem zunehmend manieriert und verschwurbelt vor, da suhlt sich einer in seiner literarischen Potenz ebenso wie der Protagonist sich in seiner sexuellen. Er wird einem immer unsympathischer, so ein notgeiler, selbstgerechter Egoist, und man hat nicht den Eindruck, dass Rothmann ihn absichtlich so unangenehm macht, denn, wie gesagt: Wolf und Ralf fühlen sich an wie eine Person. Dauernd erklärt er einem die Welt, die einzig und allein um Wolf kreist, den einsamen Wolf, der keine Freunde hat außer seiner Alina, die seltsam blass bleibt, denn es dreht sich ja alles nur um Wolf. Hinzu kommt reichlich prätentiöser Künstlerquark („die innere Notwendigkeit des Schreibens“ und so Zeug). Und zum guten Schluss findet er für seinen auf 300 Seiten aufgebauten Konflikt keine Lösung, sondern stiehlt sich auf blödestmögliche Weise raus, wie weiland der alte Fontane mit seiner Effi. Ich kann so was nicht leiden.

Keine Ahnung, wieso ich so sauer bin. Ich wollte es gut finden, weil ich „Hitze“ von Rothmann super fand. Und weil Katy es super fand. Hat aber nicht geklappt, ich war einfach zunehmend genervt.

Ralf Rothmann wohnt im Regal zwischen Philip Roth und Joanne K. Rowling.

[*Kleine Witzigkeit am Rande: wenn sie in den Achtzigern in Berlin Theaterwissenschaften studiert hat, dann hat sie bei meinem Onkel studiert, und der heißt Wolf. Hihi. Ja, ich weiß, dass sie nur eine Figur ist.]

... Link (6 Kommentare)

Ludwig Bechstein, Axel Scheffler (Illustration): Der Verdrüßliche

Ich bin verdrüßlich!

Weil ich verdrüßlich bin,

bin ich verdrüßlich.

Sonne scheint gar zu hell,

Vogel schreit gar zu grell,

Wein ist zu sauer mir,

Zu bitter ist das Bier,

Honig zu süßlich!

Weil nichts nach meinem Sinn,

Weil ich verdrüßlich bin,

bin ich verdrüßlich.

Und so weiter. Der Verdrüßliche ist verdrüßlich, komme, was wolle. Und wenn alle um ihn herum tanzen und den Hut in die Luft werfen, wenn Winter, Frühling, Sommer oder Herbst ist: der Verdrüßliche ist verdrüßlich. So schreibt es Ludwig Bechstein.

Und Axel Scheffler hat das mal wieder so wundervoll illustriert, dass selbst der Verdrüßlichste nicht mehr verdrüßlich bleiben kann. Ich glaube, man kann einfach bedenkenlos alles kaufen, was Axel Scheffler macht. Erschienen ist es im Verlag Jacoby Stuart, den ich erst mit dem Halten von Eichhörnchen entdeckt habe. Die Webseite macht den Eindruck, dass die lauter so schöne Bücher machen. Kaufen! Und einem Verdrüßlichen schenken. Er wird dann weniger verdrüßlich sein, ich schwör.

... Link (2 Kommentare)

Ich frage die Dame am Infoschalter, wo der Bus Nr.89 abfährt. Sie sagt in allerbreitestem Ostdeutsch, sie wisse nur mit der Bahn Bescheid, habe keine Ahnung, wo welcher Bus fährt, und sie sei auch keine Leipzigerin, wie ich an ja ihrem Dialekt hören würde.

Hey, ich schwör, in dem Moment war das total lustig, ich hätte fast gelacht!

... Link (16 Kommentare)

When you setz Milch auf, stay right next to it and watch it get warm, because you darn well know the aus-den-Augen-aus-dem-Sinn-Prinzip!

... Link (9 Kommentare)

Die erste Amtshandlung von Kollegin 1 (das bin ich) ist: verschlafen. Wir treffen uns um elf in der Mathilde, ich wache um halb elf auf, breche sofort in Hektik aus, stürme um fünf vor elf los – ohne Jacke, nur im Pulli, denn die Sonne scheint und ich glaube, es ist warm. Ist es aber nicht. Um 17 Minuten nach elf komme ich einigermaßen durchgefroren in der Mathilde an.

Als einzige.

Niemand da.

Ich habe auch von niemandem die Handynummer. Ich gucke verwirrt, die Kellnerin fragt, ob sie mir helfen kann, nee, sage ich, ich bin mit vier Leuten verabredet, aber hier sind keine vier Leute. Sagt sie: die sind in der anderen Mathilde, die haben schon angerufen. Wie, andere Mathilde, sage ich, sie beschreibt mir den Weg, wer kann denn auch ahnen, dass es zwei Mathildebars gibt.

Um halb zwölf komme ich bei der anderen Mathilde an, Kollege 2 und Kollegin 3 sitzen vor der Tür. Diese Mathilde macht erst um zwölf auf, bis dahin sitzen wir in der Schweinekälte (ich im Pullover) und fragen uns, was mit den Kolleginnen 4 und 5 passiert ist, versuchen sie anzurufen, sprechen auf Anrufbeantworter und warten. Um fünf vor zwölf fragen wir vollkommen durchgefroren, ob wir reindürfen, die Kellnerin sagt, sie macht erst um zwölf auf, wir betteln und sagen, dass wir auch erst um zwölf was bestellen, und dürfen dann doch fünf Minuten früher rein. Kollege 2 fällt ein, dass er der falschen Kollegin 4 auf den Anrufbeantworter gesprochen hat, er ruft jetzt die richtige an. Derweil klingelt mein Telefon, Kollegin 5 ist dran, ob wir einen Termin hätten? Ja, sage ich, wo bist du denn? Wieder zu Hause, sagt sie, da sei keiner gewesen. Wir sind der anderen Mathilde, sage ich, es gibt zwei, ob die Kellnerin ihr nicht Bescheid gesagt habe. Nein, sagt sie, da war niemand, es sei vielmehr geschlossen gewesen. Dann warst du in der richtigen Mathilde, sage ich, und verstehe nicht, wieso sie gleich wieder verschwunden ist, statt zu warten. Sie sagt, sie dachte, zu ist zu. Kollege 2 hat jetzt die richtige Kollegin 4 am Telefon, sie hat es einfach vergessen, wohnt aber in der Nähe und kommt schnell nach. Wir klären dreivier Dinge, den Rest können sie ohne mich, ich düse nach Hause. Im Pullover. An die Bushaltestelle, wo ich im eisigen Wind warte, der Bus fährt zum Dammtor, wo ich im eisigen Wind auf die S-Bahn warte, um am Hauptbahnhof noch mal umzusteigen, wo ich im eisigen usw.

Um viertel nach zwei bin ich wieder zu Hause, habe nur ein paar Kleinigkeiten geklärt und bin vollkommen durchgefroren. Ich würde mich gern in die Wanne legen, muss aber ein längeres Lektoratstelefonat führen und ratzfatz und dringend ein paar Seiten Designgeschwurbel übersetzen und morgen früh fahre ich nach Leipzig, darauf sollte ich vielleicht auch noch zwei bis drei Gedanken verwenden. Hui.

... Link (5 Kommentare)

wenn ich mein Eis im Becher möchte, statt in der Waffel, dann doch vermutlich deswegen, weil ich Waffeln langweilig und doof finde und allgemein der Meinung bin, dass sie wie ein Stück Pappe schmecken. Wenn Ihr mir dann auf das Eis im Becher oben drauf eine Waffel … ach, vergesst es.

... Link (24 Kommentare)

… hat auch noch über ihr Lesungswochenende in Hamburg gebloggt und zeigt Bilder, die meine Bemerkung über die, ach, guckt selbst.

... Link (0 Kommentare)

Früher musste ich mir morgens immer schnell was überziehen, damit ich auf den Balkon rauskonnte, eine rauchen. Heute ziehe ich mir morgens schnell was über, damit ich auf den Balkon rauskann, um nachzusehen, was Radieschen, Dill, Petersilie, Basilikum, Schnittlauch, Erdbeeren, Wicken und Pfingstrose so machen.

(Kann mir jemand erklären, warum die Bilder hier immer so wischiwaschi aussehen? Klickt mal drauf, dann seht Ihr das Original. Sattere Farbe, schärfer, alles. Das liegt doch nicht nur an der Größe.)

... Link (10 Kommentare)

Gisbert zu Knyphausens neue Platte ist erschienen. Und ich habe sie noch nicht gehört! Und seine zwei Konzerte auf der Dachterasse des Uebel und Gefährlich sind auch ausverkauft. Fick Dich ins Knie, Melancholie.

(Reinhören kann man bei amazon.)

... Link (5 Kommentare)

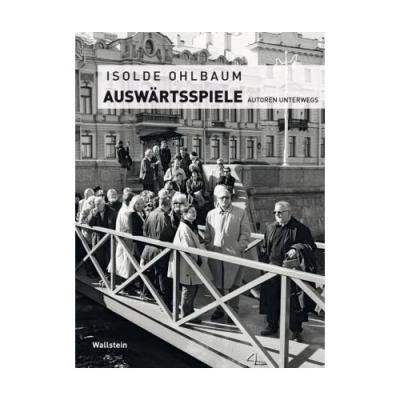

Isolde Ohlbaum: Auswärtsspiele. Autoren unterwegs

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung tagt alle zwei Jahre im Frühjahr im Ausland. Isolde Ohlbaum, die Grande Dame der deutschen Autorenfotografie, hat diese Tagungen mit ihrer Kamera begleitet und in diesem Band Bilder aus Budapest (1998), Krakau (2000), Turin (2002), St. Petersburg (2004), Kopenhagen (2006) und Lemberg/Czernowitz (2008) zusammengestellt. Keine inszenierten Einzelportraits der Autoren, sondern Gruppenbilder, Schnappschüsse beim Kaffee, zu zweit oder zu mehreren ins Gespräch vertieft, bei Spaziergängen, Lesungen, beim Zuhören, in Kirchen, bei Besichtigungen.

Auffallend: es sind viele alte Männer zu sehen. Einige alte Frauen. Kaum jüngere Leute. Naja, man muss in die Akademie hineingewählt werden, sich um die deutsche Sprache und Literatur verdient gemacht haben, wahrscheinlich braucht man dafür so etwas wie ein „Lebenswerk“, das hat man mit zwanzig halt noch nicht. Es sind reichlich Autoren dabei, die ich nicht kenne, und auch zwei-drei Übersetzerkollegen.

Sehr schönes Buch, schön ungestellte Bilder, spontan wie Urlaubsfotos, es wird viel gelacht und oft sehr konzentriert miteinander gesprochen. Großformatig mit Softcover, durchgehend schwarzweiß. Ich werde sicher gelegentlich in dem Buch blättern.

Herzlichen Dank für dieses tolle Geschenk, Herr Handfeger!

... Link (0 Kommentare)

„Der XYZ-Verlag bringt den Roman ABC nun auf Deutsch heraus.“ – „Jetzt in neuer Übersetzung.“ – „Den deutschen Text liest B. Kannter-Schauspieler.“ – „Endlich auf Deutsch erschienen.“ Immer diese Erscheinungen! ISABEL BOGDAN regt sich auf. Und zwar fürchterlich.

Meine neue Kolumne im Titelmagazin ist da! Bitte aufs Logo klicken.

... Link (12 Kommentare)

Alle waren pünktlich. Oder ein bisschen zu früh. Manche waren sogar viel zu früh, schon vor sieben, um vor der Lesung noch was zu essen oder so, aber die Kneipe machte erst um acht auf. Extra für uns, weil wir um acht lesen wollten, normalerweise öffnet sie erst um neun. Also verteilten sich die Zufrühkommer auf die umliegenden Kneipen und Restaurants, gegen zehn vor acht trudelten alle vor der Bar 439 ein. Und warteten auf Wirtin Carla.

Und es ward Abend, und es ward Morgen, na ja, es ward jedenfalls acht Uhr, und zehn nach acht und zwanzig nach acht. Wir waren inzwischen 25 Leute, und einerseits ein bisschen enttäuscht, dass so wenig Publikum da war, andererseits auch etwas erleichtert, dass wir nicht mit 60 Mann auf der Straße vor der Kneipe standen. Im Fenster hing ein Countdown, „noch 60 Tage bis zur WM“. Jemand sagte, es seien gar nicht mehr 60 Tage bis zur WM, sondern nur noch 48, wahrscheinlich liege Carla seit zwölf Tagen tot hinterm Tresen. Das Handy-Internet war mit der Webseite der Bar 439 überfordert, aber auf Qype fand ich schließlich eine Telefonnummer. Wir hörten es in der Kneipe klingeln, logischerweise, aber da drin war ja niemand. Jemand kam vorbei und sagte, dass der Laden erst um neun aufmacht, nein, sagten wir, wir hätten eine Lesung, und zwar um acht, und das sei mit der Wirtin verabredet. Er sei gleich zu Hause und würde sie mal anrufen, sagte er. Wir schickten derweil Kundschafter in verschiedene Richtungen in verschiedene Kneipen, sie sollten eruieren, ob wir mit 30 Leuten irgendwo hinkönnen.

Als wir gerade in eine andere Bar umziehen wollten, kam Carla um die Ecke. Sie hatte uns vergessen. Es war ihr ziemlich peinlich, aber dann legte sie ihre Brüste auf den Tresen und alles wurde gut und schön.

Nachhören kann man die Lesung hier:

. Percanta mit Johannisbeeren und Zirkus Pauli, Wo die Butter liegt, Fliegergriff

. Merlix mit Osterfeuer in Friedewalde, Unterschiede, Fördern für Anfänger, Der gemeinsame Weg

. Ich mit Was Bücher mit Übersetzern machen, chinesische Massage, Von Taschen und Menschen

. Und Bov mit Die Dorfampel, zerschlissene Frotteehandtücher.

Herzlichen Dank für die Aufzeichnung, Lars! Das ist wirklich toll.

Moderiert wurden wir ganz wunderbar von KlausF (der auch Fotos gemacht hat), und so wurde es ein sehr entspannter, familiärer Kneipenabend in mittelkleiner Runde. Die nächste Lesung legen wir wieder auf schlechtes Wetter.

... Link (9 Kommentare)

... Link (0 Kommentare)

Last modified: 06.06.24, 10:52

| Februar 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| So. | Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| September | ||||||

ich habe Ihren Beitrag zur Zettel's-Lampe gefunden. Da ich sie gerne...

Zeichen gegen das ständige Aussterben schöner Wörter! Da bin ich...

Ihr Assoziationsmodul überprüfen, das spielt ja geradezu verrückt. Das...

bin ueber Meike auf Dich gestossen und finde Deine Texte ganz...

Fangen (hieß einfach "fanga") ohne so ein Hintertürchen gespielt....

Interview gestolpert - für mich als Auch-Japanisch-Übersetzerin doppelt und...

und der rechte Nachbar. Und beide haben die Deutschlandfahnen...

Schimpfe bekommen für dieses wunderschöne, kühle, coole, elegante, heißgeliebte...

und privat ist unpraktisch (für alle Beteiligten) und wenig...

es geht es geht!!! (aber halt ohne Editieren, wurscht!)...

das Captcha- Dings jetzt weggemacht. Kannst Du es nochmal veruschen?